冷凍冷蔵設備の節電手法

冷凍冷蔵設備の節電手法

東京電力による企業向け電気料金が2012年4月から17%値上げ 燃料費増で中小のスーパーマーケット(同150キロワット、同3万3000キロワット時)で年間約103万円(同13・4%)の負担増になる 。スーパーマーケット業界においても多くの企業や業界団体が節電対策を打ち出している。

■食品スーパーマーケットのエネルギー消費傾向

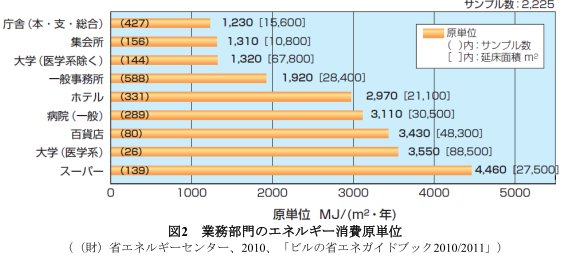

食品スーパーは大きく住宅地駅前店舗と郊外店舗に分けられ、それぞれ平均的な店舗面積 は600㎡ 、1,500~2,000㎡ 程 度 で あ る 。 ま た 、食 品ス ー パ ーの 多 く は契 約 電 力 が100~500kW 程度の小口需要家である (富士経済、2008、53ページ)。また、スーパーマーケットのエネルギー消費原単位は4,460MJ/(m2・年)(図2)であり、他の業務部門セクターと比べて大きくなっている。これは、ショーケースのような冷凍冷蔵設備を有するという点、商品装飾のための照明が多いという点に起因する。

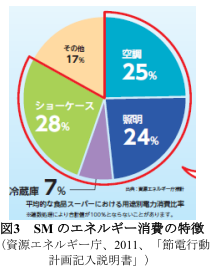

現に、スーパーマーケットのエネルギー消費構造は、空調が全体の1/4、照明が全体の1/4、冷蔵庫と

ショーケースといった冷凍冷蔵設備が1/3を占めている(図3)。つまり、スーパーマーケットでは、事務所などで最も重要視される空調設備、照明設備以上に冷凍冷蔵設備でエネルギーが消費されていることがわかる。

■食品スーパーマーケットの主な省エネ・節電対策

スーパーマーケットの主な省エネ対策については、

資源エネルギー庁2、(財)省エネルギーセンター3、東京都地球温暖化防止推進センター(クール・ネット東京)4などからマニュアルが提供されている。

今 回の 節 電 対 策 と し て は 、 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 が「節電行動計画 記入説明書」を発表しており、食品スーパーについては図4に示したような項目がリストアップされている(資源エネルギー庁、2011)。

冷凍冷蔵設備に絞ってある程度詳しい解説を加えていること、省エネではなく節電対策に焦点を当てている点がこれら既存のマニュアルとは異なっている。また、本稿では企業の対策事例の詳細な紹介はしておらず、他の文献を参照されたい。例えば、月刊『環境ビジネス』2011年8月号には小売業界の節電事例が多数紹介されている。

3. 新聞記事・ウェブ情報に見る震災以降のスーパーマーケットの節電対策

3.1. 調査対象と調査方法

、スーパーマーケット業界に関する新聞及びホームページ上へのプレスリリース情報についてウェブ調査を行った。また、スーパーマーケット業界以外のものについても、検討を進めるにあたり有用と思われるものについては参照した。調査を行った6月時点では、大半の情報は、震災直後の計画停電時に公表されたものであった。したがって、ここでの調査は、結果的に震災直後のスーパーマーケット業界の対応状況が主対象となっていることに注意されたい。

新聞情報については、主要紙の他いくつかの業界新聞を対象5とし、2011年3月11日以降の記事を検索対象とした。また、下記の検索式を用いた後、本稿に関わるものをさらに抽出した。

検索式=(「節電」or「省エネ」)and(「スーパー」or「小売」)not 「スーパークールビズ」またウェブ調査については、比較的売上規模の大きなスーパーマーケットチェーン企業(66社)及び業界団体を調査対象とした。企業によっては、節電・省エネ対策に関する記載のない企業も存在した。このような場合には、記載の無い旨を明記した。

しかし、これは当該企業が対策を講じていないということを表すものではない。また、調査した企業の中

には、過去のプレスリリースを公表しておらず、情報を得られない企業も存在した。

3.2. 業界団体、グループ企業としての取り組み

3.2.1. スーパー関連3団体

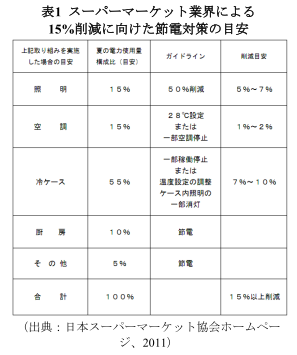

2011年5月18日、日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会、新日本スーパーマーケット協会の3団体は、夏場の電力使用量の15%抑制を目指し「スーパーマーケットにおける電力使用抑制策について」を発表した6。本抑制策では、照明、空調、冷凍ショーケース、厨房、その他といった各設備の夏の電力使用構成比(目安)を設定した上で、それぞれの設備に対する取り組みを提示している。それらのうち、「15%削減に向けた取り組みの目安」を表1に示す。照明:50%削減、空調:28℃設定又は一部稼働停止、冷凍冷蔵ショーケース:一部稼働停止又は温度設定の調整及びケース内照明の一部消灯などを大まかな削減目安とともに提案している。

また、本抑制策には、対策を講じるに当たって、「事前準備」と「節電の取り組み」を区別している。「事前準備」には、責任者の指名、従業員への周知徹底、清掃の実施、ポスターによる顧客への啓蒙といった項目が含まれている。「従業員への周知徹底」の中の1項目である「冷凍・冷蔵ケースのロードライン順守」や「清掃の実施」の中の1項目である「冷凍・冷蔵ケースの吸い込み口および吹き出し口の清掃」といった項目は、冷蔵冷凍ショーケースの運用改善対策として重要な項目であり、「事前準備」とはいえ、実施することで大きな効果が期待される項目も含まれている。「節電の取り組み」は、照明、空調、冷凍冷蔵ショーケースの分野ごとに対策が示されている。照明設備は、看板、売り場などの場所ごとに分類して対策が示されており、空調及び冷蔵・冷凍ショーケースは設定温度の他、日常メンテナンスなどが示されている。

3.2.2. イオングループ

イオングループは、国内外約180社(3,500店舗)で構成される大手流通グループである。従来から環境対策や省エネルギー活動を重要視していることで知られ、平成13年には省エネルギーセンター主催の優秀事例全国大会において経済産業大臣賞を受賞した経験もある(省エネルギーセンター、2001年)。イオングループでは、震災直後の3/15付で「イオングループの計画停電への対応及び節電への取り組みについて」を発表した。それによると全国のイオングループ全3,500店舗では、3/13より電力使用を抑制することが謳われている。具体的な内容としては、①店内外における演出用の照明やテレビなどデモンストレーション用の電気使用の中止、②屋外広告塔・店内誘導看板等の消灯、③事務所・後方施設等の消灯となっている。

3.2.3. セブン&アイグループ

セブン&アイグループは、CVS、スーパーマーケットなど世界16ヵ国・地域に約36,000店舗を展開する総合流通グループである。セブン&アイグループでは、4/7付で「「東日本大震災」に伴うセブン&アイグループの現況と対応について」を発表した。

それによると、イトーヨーカドーにおいて、13日(日)の夕刻より搭屋看板や店頭ネオンサイン等の照明

を消灯、売場で使用しているスポットライトや電飾看板を削減、店内・バックヤード等で使用している蛍光灯の本数を間引きすることとしている。

また、今夏に向けてさらなる対策を講じることで、25~30%程度削減すべく対応することとしている。

3.3. 各企業の取り組み

今回の震災では電力の供給不安は全国的な広がりを見せている。本稿では、新聞及びホームページのプレスリリース情報を収集したが、多くの記事は震災直後の計画停電実施時期に公表されたものであった。そこで、計画停電が実施された東京電力及び東北電力管内のスーパーマーケット企業とそれ以外の地域における情報をそれぞれ整理した。

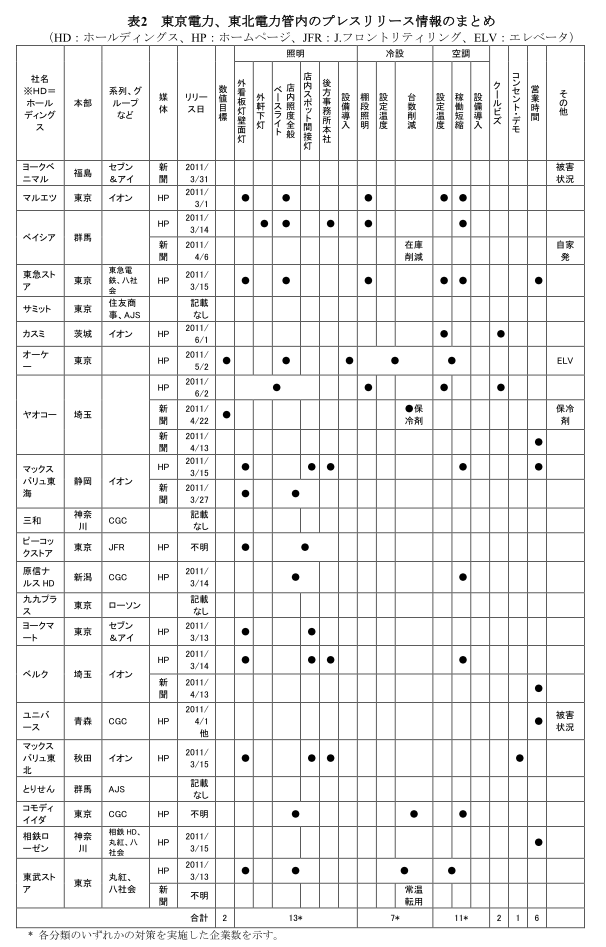

3.3.1. 東京電力、東北電力管内の節電対策調査結果

表2に東京電力、東北電力管内のスーパーマーケット企業に関するプレスリリース情報を示す。今回の調査では、17社における節電対策に関する記事が収集された。公表時期は、ほとんどが震災直後の計画停電実施時であった。対策内容を見ると、照明の節電対策を行うこととしている企業は13社であった。ほとんどの企業が、看板灯、外灯、店内ベースライト、店内ダウンライト、後方とエリア毎に区

分して対策を講じることとしている。

今後の省エネ対策のマニュアルを策定する際には、これらのエリア毎の照明対策を解説するとよいものと思われる。また、照明の節電と同時にコンセント負荷やエレベータ動力について言及している企業も見られた。

照明と同様に、空調の節電対策を行うこととしている企業は11社であった。リリース日から考えると、空調に対する節電対策は暖房を想定したものと考えられる。また、設定温度の緩和を明記している企業が4社なのに対して、稼働台数削減を明記している企業が7社(重複している企業を含む)であった。

暖房稼働時には、稼働時間を短縮することにより、冷凍冷蔵ショーケースの負荷が低下すると考えられ、相乗効果があったものと考えられる。

一方、6月のプレスリリース(2社)には、夏の節電に向けてクールビズについて言及されている。クールビズという対策を節電の実効に結びつけるためには、服装を軽装にすると同時に空調設備の負荷軽減対策を実施する必要がある。

いずれのリリースにおいても、空調対策と対で実施することとしており、理に適った内容であることがわかる。

一方、冷凍冷蔵設備の節電対策を行うこととしている企業は7社であった。調査方法でも述べた通り、プレスリリースの有無を含めて、記載していないことが対策していないことを必ずしも表すものではないが、震災直後の計画停電実施時期においては、照明、空調の対策を公表している企業数に比べて、冷凍冷蔵設備の対策を公表している企業は少なかった。

これは食品の品質を考慮し、敢えて実施を見送っている結果とも考えられるが、食品の品質を損なわない範囲での節電手法が十分に浸透していない結果とも考えられる。その一方で、在庫を削減することでプレハブ型冷蔵庫の負荷を低減するという対策(ベイシア)、保冷剤を活用し冷凍冷蔵負荷のピークシフトを試みる対策(ヤオコー)、ショーケースへの陳列量を変更し常温で使用することによりコンプレッサー負荷を削減する対策(東武ストア)が提示されている。いずれも店舗従業員の業務フローの再構築が必要な対策であり、より踏み込んだ対策であると言える。

3.3.2. 東京電力・東北電力管内以外の節電対策調査結果

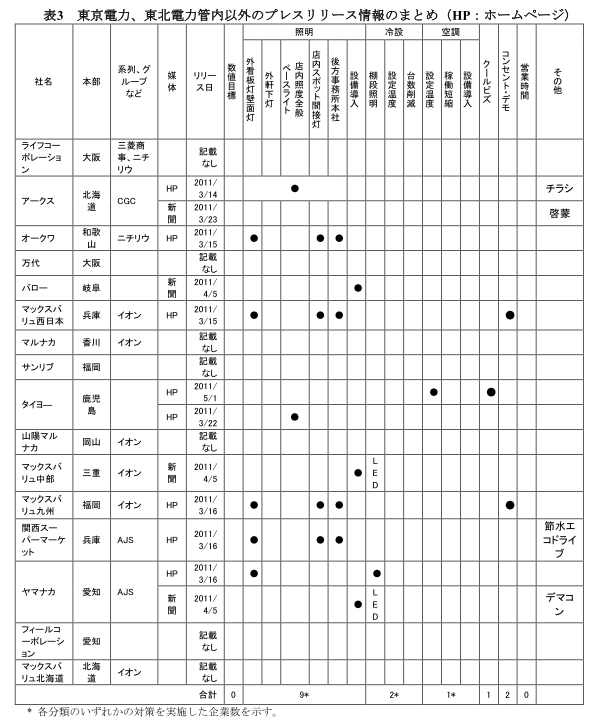

表3に東京電力・東北電力管内以外のスーパーマーケット企業に関するプレスリリース情報を示す。今回調査した企業(表中16社)のうち、何らかの対応を公表した企業は9社であった。また、公表時期は、東京電力・東北電力管内の企業と同じく、ほとんどが震災直後の計画停電実施時であった。東京電力・東北電力管内の企業には及ばないものの、比較的多くの企業が、震災直後から節電対策を表明していたことがわかる。

対策内容を見ると、対策を公表した全ての企業(9社)が照明の節電対策を行うこととしており、空調対策・冷凍設備対策を公表した企業は、それぞれ1社および2社だけであった。

東京電力、東北電力管内で照明対策を公表した多くの企業が空調対策を公表していたのとは傾向が異なっている。これは、中部電力管轄以西の企業は冬場であっても暖房を使用していない店舗が多いことが影響していると思われる。

また、東京電力、東北電力管内以外の企業では、照明設備やデマコンの導入といった設備投資を伴う対策も見られる。全体として、東京電力・東北電力管内以外の地域での節電対策に関する記事は少ない傾向にあった。

3.3.3. 各企業の調査結果のまとめ

現時点での調査結果をまとめると、以下の4点になる: (1)さまざまな節電対策が実施されているが、特に照明対策に関する記述が多く、内容も具体的である。(2)照明対策に次いで空調・冷凍設備・営業時間等の節電対策に関する記述が多いが、具体的な情報は少ない。(3)対策内容や効果についての定量的な情報は少ない7。(4)東京電力・東北電力管内以外の地域での節電対策に関する記事は少ない。ただし、既に述べた通り、現時点で各企業から公表されている節電対策は、ほとんどが

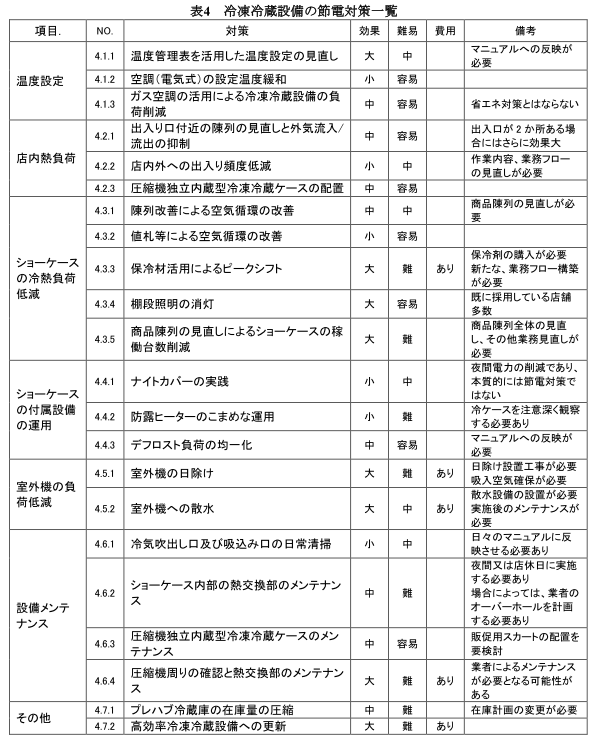

4. 冷凍冷蔵設備の節電手法

冷蔵冷凍設備は食品スーパーの電力消費量の1/3程度を占めている。しかし、前章で述べた通り、冷蔵冷凍設備の節電対策についての記述は多くない。そこで、本章では冷凍設備に関する主な節電手法を解説し、一層の節電推進を喚起したい。

22項目であり(文末の表5の一覧参照)。既に実施されている事業者も多いと思われるが、未着手の事業者の方々には参考にしていただければ幸いである。

なお、以下の記述は主著者(姫井)が数100店舗のスーパーマーケットに対して実施してきた省エネ診断あるいはコンサルティングの経験に基づいている。

4.1. 温度設定に関する対策

4.1.1. 温度管理表を活用した温度設定の見直し

多くの店舗では、食品の品質管理のために、冷凍冷蔵ショーケースの温度表示部近傍に

温度管理表を設置し、定期的に計測したショーケース内の温度を記入している。この管理

表には、ショーケース内の温度が管理温度範囲となっているか確認(押印又は記名)でき

るように運用していることが多い。食品の品質管理の目的のみであれば、ショーケース内

の温度は、食品ごとに規定されている温度よりも低温であればよかった。しかし、節電あ

るいは省エネも加味した温度管理を実施するためには、従来から行われているような、低

温であればよいという観点からの管理のみでは不適切であり、必要十分な温度管理にする

必要がある。

現場を巡回視察していると、温度管理表に記載されたショーケース内の温度が、食品ご

とに規定されている温度範囲よりも低温であるにもかかわらず放置され、このような状態

が一日中継続している店舗をよく見かける。これは節電や省エネへの認識がないか確認の

ための押印(又は記名)が形骸化していることを表している。チーフや店長は温度管理表

に記載された温度が食品ごとに規定された管理範囲の下限を下回っている場合には、ショ

ーケースの設定温度を再調整する必要がある。本質的に、エネルギー使用設備の運用は、

店舗のエネルギー管理マニュアルなどに本対策を反映させ、着実な実施を行う必要があろ

う(姫井ら、2011年)。

4.1.2. 空調(電気式)の設定温度緩和

スーパーマーケットの主なエネルギー消費設備が照明設備、空調設備、冷凍冷蔵設備で

あることは既に述べた。このうち空調設備、冷凍冷蔵設備は外気温と連動して負荷が変化

する。夏場には空調設備の負荷も冷凍冷蔵設備の負荷も高くなり、全体のエネルギー使用

を押し上げる。従って、スーパーマーケットの年間のエネルギー消費パターンは夏場にピ

ークが来るのが一般的である。

3.2で述べたスーパー関連3団体の節電対策の中には、空調設備も冷凍冷蔵設備も設定温- 12 –

Copyright 2011 CRIEPI. All rights reserved.

度を見直すよう対策が示されている一方で、「冷ケース設備とのバランスを考慮する必要

あり」との記載がある。空調設備の稼働を抑制した結果、店内の温度が上昇し、冷凍冷蔵

ショーケースの負荷が上昇することが懸念されるためである。それでは、空調設備の稼働

を抑制した際に、冷凍冷蔵ショーケースの負荷はどの程度上昇するのであろうか。

一般に、空調設備と冷凍冷蔵ショーケースのエネルギー源が共に電力である場合、外気

温が1℃上昇すると消費電力が4~5%上昇する(村井哲之、2010年)。一方、著者の経験か

らは、空調設備のエネルギー源がガスであり、冷凍冷蔵ショーケースのエネルギー源が電

力である場合、外気温が1℃上昇すると消費電力が1~2%上昇する。両者の差し引きから、

外気温が1℃上昇した際の空調設備の消費電力上昇分は3%程度であることが分かる8

。つま

りは、外気温の上昇に対しては、冷凍冷蔵ショーケース負荷の上昇分よりも空調負荷の上

昇分の方が多い。店舗内における冷凍冷蔵ショーケースと空調室内機の配置にもよるが、

夏場に店内温度を1℃上昇させ空調負荷を削減した際に、冷凍冷蔵ショーケースの負荷増加

がその効果を打ち消すようなことはないということである。特に、最近のスーパーマーケ

ットの店舗設計では、冷凍冷蔵ショーケースの近傍には空調室内機は配置されていないこ

とがある。このような場合には、空調設備の節電と冷凍冷蔵ショーケースの節電は切り離

して考えてもよいであろう。

なお、店舗の消費電力と気温の関係を見ていると、外気温が35~40℃以上になると気温

が上昇しても消費電力が増加しない場合がある。それは、当該店舗の設備能力が100%負荷

となっているからである。このような場合、設定温度を見直しても、大した節電効果は得

られない。ショーケースの実際の温度や店内温度もほとんど変わらない。このような場合

には、4.2で述べる負荷削減策によって、店舗全体としての冷凍冷蔵負荷や空調負荷を下げ

なければ、節電効果を上げることができない。

4.1.3. ガス空調の活用による冷凍冷蔵設備の負荷削減

一方、空調設備のエネルギー源がガスであり、冷凍冷蔵ショーケースのエネルギー源が

電力である場合には、節電のみの対策であれば、空調設備の設定温度を下げることにより、

冷凍冷蔵ショーケースの消費電力を抑制することができる。この場合、当然のことではあ

るが、ガス使用量および全体のエネルギー使用量は増加することとなる。省エネ対策と節

電対策の効果が相反する事例である。従って、本対策を実施する際には、後述の店内及び

ショーケース自体の負荷を低減する施策とともに行い、エネルギー消費量及び費用の上昇

を極力抑制する必要があろう。

なお、空調設備のエネルギー源がガスであり、冷凍冷蔵ショーケースのエネルギー源が

電力である場合は、筆者の経験では東北地方の店舗に比較的多い。今夏の節電対策に当たっては、各店舗で、自分の店舗のエネルギー源がどうであるのかを確かめる必要があろう。

4.2. 店内熱負荷の削減に関する対策

4.2.1. 出入り口付近の陳列の見直しと外気流入/流出の抑制

スーパーマーケットの店舗では、出入口付近の商品陳列に特に気を使うことが多い。店

舗レイアウトの関係上、出入口付近に多くの商品を陳列してしまったために、出入口の自

動ドアが長時間開放されてしまっている場合を見かけることがある。夏場には、外気の流

入量が増えると同時に店内の空調空気が流出してしまい、空調機のみならず冷凍冷蔵ショ

ーケースの負荷も増加することとなる。出入口が不要に開閉することがないよう、陳列箇

所を変更する必要がある。

なお、本対策は、出入口が2か所以上ある店舗では特に気をつける必要がある。建物は出

入口が2方向に解放されていると、外気が通り抜け易くなるためである。このような場合、

客の誘導順路を調整することができるならば、1か所の出入り口を閉鎖するとよい。外気の

流入、空調空気の流出をかなりの程度、抑制することができる。

4.2.2. 店内外への出入り頻度の低減

前項と同様、品出し作業やカート整理作業などの際にも外気が流入し、店内の熱負荷が

増加する。日常の省エネ対策においては、これらの作業の適正化を図るだけでよいが、今

夏の節電対策においては、もう一歩踏み込み、業務フローそのものを見直し、作業頻度を

削減することにより、冷凍冷蔵負荷の低減を目指したいところである。

4.2.3. 圧縮機独立内蔵型冷凍冷蔵ケースの配置改善

圧縮機をケース内部に内蔵した冷凍冷蔵ケースは、売り場レイアウトの自由度が高いた

め、非常に便利な設備である。このような圧縮機独立内蔵型冷凍冷蔵ケースでは、冷凍サ

イクルの放熱機構もケースに内蔵しているため、冷媒を冷却し暖められた空気(排気)は

ケース背面から排出される。時折、この排気が多段式の冷凍冷蔵ショーケースの方に向け

て排出され、ショーケースのエアカーテン吸込み部の温度が上がってしまっている場合を

見かける。ショーケースは暖気を吸い込むと負荷が上昇してしまう。このような場合には、

アイランド型冷凍冷蔵ケースの排出口の向きを変え、冷凍冷蔵ショーケースの方に向かな

いようにする必要がある。

4.3. ショーケースの陳列棚内部の冷熱負荷低減に関する対策

4.3.1. 陳列改善による空気循環の改善

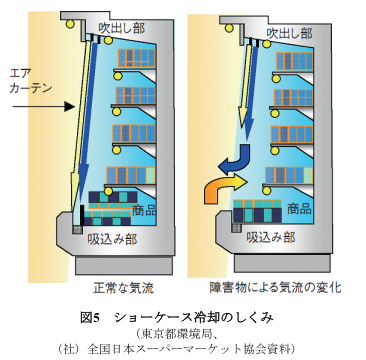

冷凍冷蔵ショーケースはショ

ーケース内で冷気を循環させる

ことで温度を保っている。通常、

冷気はショーケース上部のハニ

カム部から吹出し、下部の吸込

み口との間でエアカーテンを形

成している(図5左)。しかしなが

ら、吹出した冷気の一部は、ど

うしても店内に漏れ出してしま

う(図5右)。これを抑制するため

に、多くのショーケースではエ

アカーテンが2重又は3重になっ

ている。内側のエアカーテンに

は冷気が流れており、外側のエ

アカーテンには店内空気が流れ

ている。つまり、内側の冷気の

流れを外側の常温空気流れで遮断する構造になっている。

したがって、商品陳列がエアカーテンを妨げないように注意する必要がある。多段ケー

スでは、最下段への陳列が多過ぎる場合や、客の品定めに伴い陳列が乱れている場合に、

冷気吸込み口を塞いでしまうことがある。また、平ケースでは、ウインナーなどの日配品

がロードラインを越えて山積みになっている場合をよく見かける。エアカーテンは破れや

すいので、陳列で吸込み口を塞がないような対策が必要である。これは、3.2で述べたスー

パー関連3団体の節電対策にも盛り込まれている。

このような商品陳列と密接にかかわる内容は、陳列の豪華さによる販売促進効果とエネ

ルギーの効率利用の双方を意識する必要がある。今夏のような、緊急的な節電対応におい

ては、エネルギー面の意識を優先させてもよいであろう。

4.3.2. 値札等を用いた空気循環の改善

4.3.1と同様の観点から、吸込み口の外側に値札などを置いてエアカーテンを守ることも

効果的である。ショーケースへの店内空気の吸込みと冷気の店内への漏洩をなるべく少な

くすることができる。

4.3.3. 保冷剤を活用した冷凍冷蔵ケースの負荷ピークシフト

昼間のショーケースによる冷凍冷蔵負荷を低減するために、棚の内部に保冷剤を置く方法がある。ショーケース内の保冷剤は、休日や夜間などの節電対象時間外にあらかじめ冷

凍庫で冷やしておくことで、節電時間内の電力の消費量を下げるのである。この対策は、

省エネ対策ではなく、電力消費のピークシフトに相当する。今回調査したスーパーマーケ

ットのプレスリリース情報ではヤオコーが類似の対策を公表していた。この手法は、保冷

剤をどのタイミングでケース内に置くのか、また、最も奥に置くのか、手前の方に置くの

かといった点で、陳列の業務オペレーションを工夫する必要がある。最新の製品情報では、

保冷材を内蔵した冷凍冷蔵ショーケースの市販もプレスリリースされている(富士電機、

2011年6月7日)。

4.3.4. 棚段照明の消灯

ショーケースの各棚段には低温仕様の40W 蛍光ランプが設置されていることが多い。シ

ョーケースの内部に手をかざすと、照明直下ではかなりの温度となっており、食品の鮮度

を保つためには、この発熱も含めて冷やす必要があることがわかる。本対策は、冷凍冷蔵

ショーケースの節電対策としては、最もよく挙げられている項目であり、今回調査したス

ーパーマーケットのプレスリリース情報でも多く見られたものである。実際にも既に実施

している店舗は多い。照明器具そのものの節電効果も大きいが、食品近傍での発熱源であ

る照明ランプを消灯することにより、ショーケース自体の冷熱負荷を削減することができ

る。食品が照明ランプの発する熱に晒されないため、食品完全の観点からも推奨できる。

数年前から、イオングループが棚段に照明ランプのないショーケースを採用して注目され

るようになった。

多くのショーケースでは、照明ランプのスイッチとしてケース最上部のキャノピー照明

と各棚段照明の2系統のスイッチがある。このうち、キャノピー部のみを点灯させることで

節電を図ることができる。陳列した商品の見た目の鮮やかさが得られないため、販売促進

の観点を検証した上で運用する必要がある。

4.3.5. 商品陳列の見直しによるショーケースの稼働台数削減

24時間営業を行っていない店舗では、閉店間際になるとほとんど商品が陳列されていな

いショーケースも出てくる。このような場合には、商品をなるべく同じショーケースに移

動し、閉店中はショーケース自体の電源を切ることが望ましい。しかし、本対策は夜間に

実施するため、通常の省エネ対策としては有効であるが、昼間の節電には寄与しない。そ

こで、東武スーパーが公表していたように、陳列する商品自体を見直して、稼働させるシ

ョーケースの台数を削減できないか検討したい。また、特に、圧縮機独立内蔵型冷凍冷蔵

ケースは店内で排気を放出する構造となっていることから、使用しているケースの台数が

多ければ多いほど、夏場の空調負荷が上昇してしまう。陳列する商品を工夫し、圧縮機独

立内蔵型冷凍冷蔵ケースの使用を1台でも少なくすることで、ショーケースの消費電力と空

調設備の消費電力の両方を抑制できることとなる。例えば、冷凍食品やアイスクリーム売

り場で本対策を実施できれば特に効果が大きい。また、筆者の経験からは、飲料売り場において、常温販売が可能な商品が冷蔵ショーケース内に陳列されている事例をよく見かけ

ており、陳列スペース削減の余地がある。

本対策は、商品陳列全体を見直すだけでなく、販売計画、発注計画、在庫管理なども変

更する必要があるが、昼間の電力使用も削減することが可能となり、節電に大きく寄与す

ることができる。

4.4. 冷凍冷蔵ショーケースの付属設備の運用に関する対策

4.4.1. ナイトカバー・エコノカバーの実践

冷凍冷蔵設備の省エネ対策で、最もよく指摘される項目である。4.3.4と同様に夜間の対

策であるため、昼間の節電対策とはならない。しかしながら、昼間でもナイトカバー・エコノカバーをし

て商品を販売しているスーパーマーケットチェーンも一部ではあるが存在する。客は買い

物の際にいちいちナイトカバー・エコノカバーを開けながら買い物かごに商品を入れるのであるが、特に

クレームとはなっていないという。店舗商圏が固定化されほとんどが常連客であるような

場合や、買い物客への省エネの啓蒙・周知が十分図られている場合には、昼間であっても

ナイトカバー・エコノカバーを活用した節電が可能と考えられる。

なお、本項目は、店舗で実施されている省エネ項目としては、最も実施率が高い項目と

言われている(東京都環境局、(社)全国スーパーマーケット協会)。筆者の経験でも、

ほとんどの店長への聞き取りからは夜間のナイトカバー・エコノカバーについては実践しているとの回答

を得ている。しかし、夜間に店舗を訪問すると、ナイトカバー・エコノカバー自体が設置されていないシ

ョーケースが多数あり、省エネ効果が得られていない店舗やナイトカバー・エコノカバーが破けたまま使

用している店舗が少なからず存在した。また、一部には、店長はナイトカバー・エコノカバーを実施して

いると思っているが、実際には実施されていない店舗もあった。このような背景から、本

項目は、省エネ対策としても重要であるが、店舗運営自体を再確認する機会として重要で

あるものと思われる。

4.4.2. 防露ヒーターのこまめな運用

冷凍冷蔵ショーケースには、手すり部分などに防露ヒーターが設置されている機種があ

り、このヒーターでガラス面などへの結露を抑制している。店舗を巡回していると、既に

結露が消えているにもかかわらず、ヒーターに通電されているケースを見かける。電熱機

能は、電気ポットやホットプレートと同様、大きな電力を消費する。必要時を除いては、

こまめに電源を切るように運用の徹底を図りたい。

4.4.3. 霜取り(デフロスト)負荷の均一化

一般に、冷凍冷蔵ショーケースは一定時間間隔で霜取り(デフロスト)を行う必要があ

る。デフロスト時には、ヒーターを使用するため多くの電力を消費する。この際、店舗内

の複数のショーケースが一斉にデフロストを実施すると、一気に消費電力が上昇することとなる。従って、ケースごとにデフロストのタイミングを調整し、均一に負荷がかかるよ

うにすることが大切である。

4.5. 室外機の負荷低減に関する対策

4.5.1. 室外機の日除け

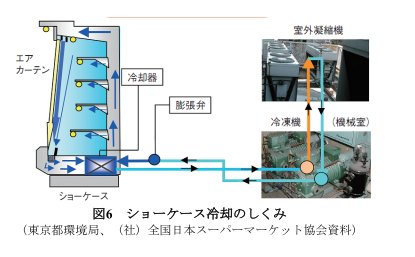

冷 凍 冷 蔵 設 備 は 圧 縮 し た

冷 媒 を 室 外 凝 縮 機 で 冷 却 す

る 必 要 が あ る。 一 般 に 、 室

外 凝 縮 機 は 空 冷 式 で あ り 、

フ ァ ン を 稼 働 さ せ て 空 気 を

吸込 み、 こ の 空 気 と 冷 媒 の

熱 交 換 を 行 う こ と に よ り 、

冷媒の除熱を行っている(図

6)。室外凝縮機の設置場所は、

店 舗屋 上 で あ る 場 合 も 多 く 、

直射日光を受け、冷却能力が十分に発揮できない場合も多い。そこで、室外凝縮機の上部

にひさし等を設け、凝縮機自体が受ける熱を少なくすることで節電効果を得ることができ

る。

本対策は、簡易であるものの、工事を伴うことから室外凝縮機の設置場所の制約を受け

る。また、工期を確保する必要があり、今夏の節電対策として行うためには、早急な対応

が必要となる。さらには、工事に当たっては、吸込み空気の凝縮機への流入を妨げないよ

うに工夫する必要がある。吸い込み空気の流れが阻害されると、ファンでの所要動力が増

加してしまうためである。

4.5.2. 室外機への散水

室外機への散水も効果的な節電対策である。散水により凝縮機自体を冷却する方法や、

凝縮機周辺に散水し水の蒸発潜熱を利用して吸込み空気を冷却する方法の2通りの方法があ

る。いずれにせよ散水設備を設置するための工事が必要となる。また、水が確保できる場

合でなければ、現実的ではない。

本対策の注意点は、水中に微量に含まれる不純物が熱交換部のフィンに付着し、一定期

間実施後の熱交換能力が著しく低下してしまうという点である。従って、実施は昼間の一

定時間のみとしたい。タイマーと連動させることができればなおよい。また、本対策の実

施は、通年ではなく夏季のみに限定したものとし、秋になったら熱交換部のオーバーホー

ルを実施することを推奨する。本対策は、節電効果及び省エネ効果は非常に大きいものの、

実施にあたってのメンテナンスが難しいことから、通常の省エネ対策としては、推奨され

ない場合も多い。設備寿命の観点から、一般的には、今夏の節電対策のように、緊急避難的な対策と考えたほうがよいと考える。

4.6. 設備メンテナンスに関する対策

4.6.1. 冷気吹出し口及び吸込み口の日常清掃

本対策は、冷凍冷蔵ショーケースの日常メンテナンスとしては、最もよく挙げられてい

る項目であり、スーパー関連3団体の節電対策の「事前準備」の中でも謳われている。

毎日の営業で空気中のチリやホコリが堆積することによって、エアカーテンの流れが阻

害されるだけでなく、冷媒とエアカーテンの冷気との間の熱交換効率を低下させてしまう。

毎日の清掃項目に加えることで健全な状態を維持したい。

なお、冷気吹出し部の日常メンテナンスを行う際には、ハニカムが変形・破損しないよ

うに注意する必要がある。ハニカム部は樹脂製であり、経年劣化により硬化し、割れやす

くなる。冷気の吹き出し部であるハニカムが変形・破損すると、エアカーテンの流れが乱

れ、店内の空気と混合し易くなってしまい、冷凍負荷が上昇してしまうからである。

本対策の実施にあたっては、日々のマニュアルに反映させ、清掃担当者に確実な実施を

促す必要がある。

4.6.2. ショーケース内部の熱交換部のメンテナンス

前項と関連して、毎日の営業でショーケース内部の熱交換部分に積もってしまったチリ

やホコリを除去する作業である。本対策は、ショーケースの際下段部分を開放する必要が

あるため、夜間などの営業時間外に行う必要がある。メーカーによるオーバーホールも含

めてメンテナンス計画に含めることで定期的な作業としたい。

4.6.3. 圧縮機独立内蔵型冷凍冷蔵ケースのメンテナンス

売り場を視察した際に、よく見受けられるのは、圧縮機独立内蔵型冷凍冷蔵ケースの前

面下部の冷媒冷却用空気の吸入部にホコリが堆積していることである。また、同箇所に販

促用のスカート(幕)が巻かれ、空気の吸入がうまくできなくなっている場合も多い。冷

媒冷却用の空気が不足すると圧縮機の負荷が上昇し、無駄な電力を消費することとなる。

前面下部のパネルを開け、定期的にホコリを除去するとともに、空気の吸入を妨げないよ

うな運用をする必要がある。

4.6.4. 圧縮機周りの確認と熱交換部のメンテナンス

店舗を訪問した際に、冷凍冷蔵設備の圧縮機を視察すると、特に、冷凍食品系統の圧縮

機の冷媒戻り配管の周囲が氷で覆われているのをよく見かける。これは、冷媒が冷たいま

ま圧縮機に戻ってきていることを表している。本来、冷媒は食品を冷やすかわりに自らは

暖められて圧縮機に戻ってくるはずである。このような場合には、冷凍ショーケース内で

の冷熱交換部が汚れているために十分に食品を冷やせない状態となっているか、ショーケース内の温度センサーに異常があり、過剰な冷凍能力を要求している状態となっているか、

あるいは圧縮機の制御に不具合がある状態となっているものと思われる。このような場合

には、ショーケースの冷気吹出し部のハニカムに異常がないか、空気吸込み部にホコリが

堆積していないか、あるいはロードラインを守って商品を陳列しているかという点が第一

義的なチェックポイントとなる。それでも圧縮機の冷媒戻り配管の氷結が解決しない場合

には、熱交換部と圧縮機のメンテナンスを施すことになる。

4.7. その他の対策

4.7.1. プレハブ冷蔵庫の在庫量の圧縮

冷蔵庫の冷熱負荷は、庫内の商品の量と冷気の漏れ量で決まる。従って、冷蔵庫に保管

する在庫の量が少なければ少ないほど、消費電力は少なくて済む。サプライチェーンの管

理の一環として、在庫の削減は即コストの削減にもつながる。今回調査したスーパーマー

ケットのプレスリリース情報ではベイシアが本対策について公表していた。

4.7.2. 高効率冷凍冷蔵設備への更新

一般に、一度導入された冷凍冷蔵ショーケースは20年近く使用されることが多い。また、

設備導入に当たっては、一定の納期と工事期間が必要であり、即座に実施できる対策では

ない。従って、本対策は必ずしも今夏の節電対策となるものではない。しかし、近年の冷

凍冷蔵技術は断熱技術及びインバータ技術の両面で発展が目覚ましく大きな節電効果を得

ることができる。最新機種では、照明ランプの省エネ化を図ったものもある。以前から計

画していたような場合には、是非とも今夏の早い段階で設置したい。

5. まとめ

本稿ではまず、スーパーマーケットの節電対策の現状を把握するため、新聞記事および

ウェブ情報に基づく調査を行った。収集した記事情報では、照明、空調、冷凍冷蔵設備、

その他さまざまな節電対策が講じられており、特に照明対策と空調対策の記述が多い傾向

があった。一方で、典型的なスーパーマーケットの電力消費の3割程度を占める冷凍冷蔵設

備の節電対策については、必ずしも言及は多くなかった。

そこで本稿では、冷蔵冷凍設備について一層の節電推進を喚起するため、表4のような22

項目にわたる節電手法を解説した。これらはいずれも基本的な対策であり実施済みの事業

所も多いと思われるが、未実施・未徹底の事業所において活用いただければ幸いである。

※(財)電力中央研究所社会経済研究所ディスカッションペーパ参照